2025/04/25

能源行不行#3|能源兩面刃

能源智庫「Ember」在今年的4月8日,發表最新一期的《Global Electricity Review 2025》報告,在報告中指出2024年的再生能源發電量,占全球總電力供應量的32%,創歷史新高,顯示全球對於再生能源的重視提高,也積極發展再生能源。 而針對2024年全球的能源供應與用電情況,報告裡也提出三個重要的焦點訊息: 這樣的數據資料代表著什麼意思呢? 由於地球持續暖化,讓全球受到氣候變遷的影響與衝擊,減緩溫室氣體排放成為全球的共識,而在現在化生活中,「用電」真的是很難避免,所以如何供電就成為一件重要的事,所以全球都積極的在發展低碳能源(雖然,有時會遇到一些瘋狂的政治人物,選擇背道而馳⋯⋯),讓低碳能源與再生能源的占比提升。 常見的再生能源種類有太陽能、風力、水力、海洋能、地熱能,這些供電方式都有各自的優缺點,而太陽光電板的製成技術近年來不斷地提升,不只在材料上做調整,在整體的製程上也有突破與改良,大大降低製程上與回收所造成的汙染,但太陽光電板的設置,勢必也會造成生態環境上的衝突,而產電也只有在日照充足的白天,所以如何在大量產電時儲存多餘的電能,讓供電能持續與穩定,也是太陽能的一大挑戰。 去年全球為了調節熱浪或是寒流的來襲,需要花費額外的能源來維持室內的氣溫,導致能源的消耗。而能源的使用,若又造成更多的溫室氣體排放,似乎又會提高氣候變遷所帶來極端氣候的發生率,在這樣的循環之下,人類的未來將相當堪憂。而全球的電力需求提升,其實不僅僅是熱浪造成,近年來AI技術的廣泛運用,也是能源需求與消耗成長的重要,也在在提醒我們科技的使用,應該要有所節制才是。 我們的能源要如何轉型? 現在在網路上搜尋能源相關的資訊,可以看到數以千百計的文章,對於各種供電能源的優缺點,也都有清楚條列,那為何我們對於能源要如何轉型還是常常爭論不休呢? 最主要的原因,我想就是因為「沒有一種能源」能只提供好處,而不會帶來負面影響,就算是再生能源也會帶來生態開發、破壞環境的疑慮,像是風機運作的聲響,對在地居民生活的衝擊,或是影響鳥類在遷徒時的安全;設置光電板所帶來的反射光線,可能會造成附近居民的光害,或是大規模開發地面光電場,對生態環境會有衝擊與潛在的威脅,所以能源變成人人需要,卻難以抉擇與設置的難題。 我想最重要的部分,還是要回到我們自身,我們要一個什麼樣的未來?說穿了能源帶來了便利與舒適,但是如同一種慢性毒藥,我們很難同時要能源供給不斷地成長,又要環境與自然生態都不被破壞。如果我們想著要減緩全球暖化,但是卻使用著用燃燒的方式來供電,而且大量地使用高耗能的產品,這樣是不是有點矛盾呢? 在發展低碳與再生能源的同時,我們也該審視自己對於能源的使用,是不是能避免不必要的能源消耗,選擇相對不耗能的低碳生活、選擇低耗能的產品與食物,從自己的生活方式來轉型能源的使用,也透過消費選擇來改變生產端的能源使用方式與來源,徹底來場生活與能源的大轉型!2025/04/14

能源行不行#2|綠色能源再生更潔淨

碳排放是全球監測氣候變遷進程中很重要的指標,而去年底聯合國環境規劃署(UNEP)發布的《溫室氣體排放報告》指出,全球的碳排放有68%來自於能源的使用。而能源跟現代人的生活息息相關,我們日常生活中,所使用的電燈、電腦、手機、冷氣,這些電力的來源就是所謂的「能源」。如果我們的「日常」變成引發氣候變遷,造成糧食、生態與生存危機時,我們還能不改變嗎?這就是為什麼全球都在討論能源轉型的原因。 目前台灣最主要的能源供應來源,是火力發電,雖然只要原料的供應充足,它就能穩定的提供電力,但是在產電的過程中卻也造就出很高的排碳量,並不合乎淨零減排的世界趨勢,目前全球針對能源轉型的解決方案,是提倡使用「綠色能源」與「潔淨能源」。 由於綠色與潔凈的能源裡,涵蓋了許多我們常聽見的再生能源種類,所以常常被人誤用而混淆不清,雖然這三者有許的多相似之處,但定義上有著些許的不同,這次就讓我們先來釐清一下這三者的不同吧! 再生能源 「再生能源」應該是這三者之中,我們最常聽到名詞,所指的意思是我們運用這類自然資源來獲取能源時,這些被我們所利用的資源,它的再生或是補充速度,可以在滿足我們現在所消耗掉的量。像是太陽光、風力、水力、潮汐能、溫差能、生質能,這類的自然能量與資源都屬於再生能源。 潔凈能源 「潔淨能源」則是指在能源的生產過程中,對於環境的影響較小、排放出的污染物較低,尤其是不太會排放出溫室氣體的低碳能源。使用這類的能源時,會有助於減緩氣候變遷,並改善空氣品質。由於生質能多半是透過燃燒產電,過程中會釋放出溫室氣體,所以在定義上生質能不被當作潔淨能源。除了生質能之外,其他多數的再生能源都屬於潔淨能源,此外,美國能源部的最新定義也將核能納入潔淨能源之中。 綠色能源 「綠色能源」是指能源在生產的過程中,對環境的影響與衝擊極低,並且不太會排放出污染物與溫室氣體的能源。這部分聽起來跟潔淨能源很相似,但以實際分類來說的話,綠色能源比潔淨能源更嚴格,像是大型的水力發電壩堤,因為會衝擊到當地的生態環境,所以被排除在綠色能源之外,而核能若要符合歐盟綠色能源規章的話,也會需要提出完整的核廢料處理計畫。 這三種分類雖然在概念上有些不同,但其實也都是意識到現在的能源使用會對環境帶來衝擊,不論是改變資源利用的方式、改變溫室氣體的排放,或是改變對生態環境的影響,這些改變都是我們為了讓現有的生活,能減少對未來的消費。 在看完這三種的能源分類之後,我們下次要來討論看看,在台灣的環境裡,我們可以怎麼選擇、怎麼做,改變我們與能源的關係。2025/04/07

能源行不行#1|能源裡也有「地、水、火、風」!?

在全球追逐AI的熱潮下,世界各地對能源的需求量大增,讓能源議題持續升溫,台灣目前使用什麼樣的能源?而這些能源使用的狀況又是如何?這次就讓我們來一探究竟吧! 根據經濟部能源署的能源統計資料顯示,113年全台電廠共生產2,886億度(MWh)電,而其中產量最高的是火力發電,佔總電量的83.2%,其次是再生能源11.6%,再來是核電4.2%,最後是儲蓄水力1.1%。簡而言之,火力發電是目前台灣最主要的能源供應方式。 在台灣火力發電有燃氣、燃煤、燃油三種,目前以燃氣與燃煤為主要的發電來源,三種方式所發出的電量各為51%、47.2%、1.7%。由於燃煤的發電方式,有較高的碳排,並會產生出較高的空氣污染物,像是硫氧化物、氮氧化物、懸浮微粒,以及一些重金屬污染物,所以目前漸漸以燃氣的發電方式來取代燃煤。但燃氣也並非就完全沒有缺點,除了原料的成本較高之外,燃氣還容易有甲烷氣的逸散,同樣會有高碳排的疑慮,再加上燃氣發電,需另外建置專門的運送與接收設施,也就是新聞上不斷出現的三接、四接,所以也會對海岸生態帶來不小的衝擊。 (關於接收站的相關問題,我們之後再來談) 而台灣再生能源的主力有太陽光電、風力、慣常水力、廢棄物這四項,分別佔總再生能源發電量的44.7%、31%、12.6%、10.9%,而目前所使用的再生能源中,除了廢棄物之外,有著生產電力的過程中,不會製造額外碳排放的優點,但由於自然資源的供電時段不穩定,以及無法24小時持續發電的緣故,需要另外建置儲電設備或裝置,來讓電力的生產能更合乎實際的用電需求,且再生能源的裝置,往往也還是會帶來潛在的生態重擊。 目前的核電技術,是由連鎖的核分裂反應來產生電力,由於在生產電能的過程中,不會產生碳排放,所以被認為是一種相對乾淨的能源,但核電所使用完的燃料棒,目前仍無法妥善解決,而囤放的時間則需萬年之久,再加上歷經福島核災的發生,目前台灣核電的供電量已逐年降低。 國際上由於核能有供電穩定加上低碳排的優勢,所以仍有一些國家持續再研發新一代的核電技術,像是核融合產電技術,有著較高的安全性與較低的放射性副產物,但目前仍處於研究階段。 我們該選擇什麼樣的能源?又將為地球迎來什麼樣的未來,我想這是活在現代文明的我們,不得不面對的課題,「Our Power, Our Planet」。2025/03/31

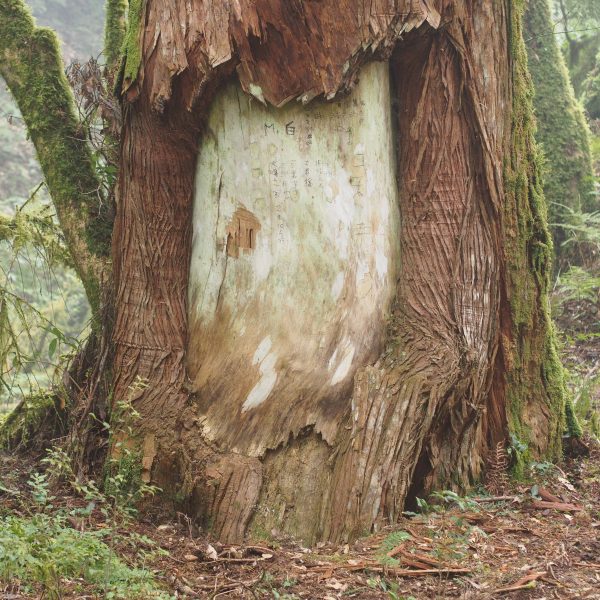

樹木特輯 #4|不可思議的樹幹與樹枝

走在森林裡,看見周圍一棵棵樹的樹幹都破了皮,內心還在想倒底是誰這麼無聊,跑到森林裡來做這種事?直到我們看見了地面上好幾對「一端尖尖、另一端圓圓」的足跡,一切才真相大白,原來樹皮會破是牠們來過呀~(猜看看是誰?) 當種子發芽、扎根之後,樹木就無法隨心所欲的自由移動了,但會隨著時間不斷地變胖,這些成長的痕跡會紀錄在樹幹的內部,就是大家所熟悉的年輪,年輪越內圈是越久遠的舊材,越外面則是年輕的新生材;而樹皮則正好相反,越外面的樹皮越老。年輪內部老化的舊材,會漸漸地失去輸送水分的能力,轉而變成支撐結構的心材;而樹木絕大多數的水分運送工作,都是由今年度新生出的年輪來運送的。 內部中空的樹,是不是表示很危急? 常常有人發現樹體內出現空洞之後,就很很著急著想把那棵樹砍掉,但樹體出現中空真的就代表樹要倒了嗎?事實上,我們在山上常常會看到那些活了幾百年、幾千年的巨木與神木,樹體內都早已中空,而且有些中空的體積還不小,從一些舊照片來做比對,也可知道有些空洞至少已經存在四、五十年之久,所以我們可以知道只要樹勢還健全,再加上內部有足夠的支撐材,樹木其實是有機會可以再活上好一段時間的。 而且,在森林裡的樹木彼此會互相協助,加上茂密的樹林會分散每棵樹所承受到的風壓,比較能對抗較強勁的風勢,這也是為什麼強烈颱風來的時候,山上倒了幾棵樹,但山下人工種植的樹,可能已倒了數千棵。 釐清樹木空洞原因,從根本解決問題 樹木出現空洞時,我們應該要怎麼做?最應該要做的事清,是弄清楚造成空洞的背後主因,如果是因為土壤排水不良,而導致樹木從根開始往上爛,那確實可能很危急,這樣的樹通常樹勢也會是衰落的,所以不只要觀察樹木的健康,還要評估樹木傾倒的可能,而更重要的事,要解決排水的問題,不然再換一棵樹也是會有相同的命運。 樹木出現傷口要怎麼辦? 對於健康的樹而言,有一些傷口其實多半沒什麼大不了,就像是我們被蚊蟲叮咬,或是不小心跌倒擦撞傷,這些傷口都有機會能好好癒合。 「但我真的好擔心樹,有沒有什麼我能做的事呢?」 如果真的還是很想幫助樹木,或是樹木的傷口面積,真的很大的時候,那麼就需要幫樹木做傷口的管理,像是讓傷口變平整、依照樹木生理來修整傷口、替樹木的傷口塗上敷料,來避免傷口再度受到傷害,也要不斷地觀察癒合組織修復的狀況。 而一般我們在人工種植的樹上,最常看見的傷,就是被錯誤的修剪,所以本著「預防勝於治療」的觀點,在修剪時,最基本的事,就是要在符合樹木生理的位置下刀,不僅能讓樹看起來很自然,之後傷口也可以癒合得更快更好。 *本篇文章照片由陳韋宏拍攝2025/03/24

樹木特輯 #3|不可思議的樹根

與樹木醫生救治樹木的過程裡,常常有機會可以窺見一些樹木的秘密,而其中讓我覺得最神秘的部分,我想大概就是看見樹的根吧! 樹根,平常都藏在土壤裡,我們很難知道祂生長的狀況,若不是為了救治而開挖,我應該不會有機會能親眼看見祂的樣貌。就如同中文字的「根本」,樹的根就是祂的本,是支持樹幹生長的基礎,也是樹木的「消化器官」,負責吸收水分與營養鹽,所以根系的生長與健全與否,也常常會直接反應在樹木的「面容」上,根系的生長出了問題,整棵樹的樹勢會開始變得虛弱,這時候就容易有各種的病痛纏身,這次我就介紹兩個與樹根有關,而且常常被誤解的兩個問題吧~ 樹根的分布,只會在樹冠的範圍左右? 每次有人問樹根會長到多遠時,就很容易聽到一種說法:「樹的樹冠有多大,根的分布範圍就有多大」,但這樣的說法其實並不正確。一棵健康的樹,樹根如果沒有受到阻擋、切斷、埋壓、積水來妨礙生長的話,根系的範圍應該會遠遠超過樹冠。樹木一年一年的成長,樹幹會越來越高大、枝葉也會越來越多,樹根也會需要去獲取更多更大量的水,所以會不斷地向外去尋找水源,雖然常常挖開土壤後,可以看到交織盤錯的根系,但真正能吸收水與養分的根,卻只有還沒變成褐色尚未完全木栓化的新根,所以樹根是會一直持續生長的,這樣應該就不難理解,樹根的寬廣程度,其實是能遠遠超過樹冠範圍的喔! 露出來的樹根,應該要全部埋起來? 在生病的樹前問診時,很常可以聽到樹的主人說出類似的話:「之前樹根都露出來了,我就幫他蓋點土,讓他可以站得更穩,也有更多的土⋯⋯」而這樣的做法,往往就是導致樹木衰落的主因,木樹的根雖然在土壤裡,但也需要能透氣呼吸,尤其在一些排水不良、濕度很高,或是被壓實而沒有空氣的地方,根系就會為了呼吸而漸漸往表層生長,如果又遇到「好心人」幫祂覆土,就容易因為深埋不透氣而爛根,所以看到樹根裸露時,反而需要先去觀察,樹根為什麼跑出地面,才不會因為好心反而下了毒手。 *本篇文章照片由陳韋宏拍攝2025/03/14

樹木特輯 #2|樹木的生命

步行多日後,我們來到了一個無人之地,深山裡的一處小山壑。谷地四周座落著一群雄偉的台灣杉,我們四散去森林中探索。我想著朋友分享過的「植物溝通」,那可以聽見樹木回應的神秘經驗,而我也想輕鬆地跟著些大樹們打聲招呼,看祂們會不會回應我。 但當我抱著一棵古老而巨大的台灣杉時,我卻無意識地脫口問出:「祢在這裡待了這麼久,又長得著麼高,祢一定看見了城市的興起、看見了城市侵入到森林,祢會不會害怕人類,祢會不會討厭我?」我緊緊抱著樹,無聲的閉起眼睛,只有淚水默默地流淌著⋯⋯ 照片由陳韋宏拍攝於本野山・台灣杉 aka 撞到月亮的樹 上面所寫的內容,是多年前,我與朋友們去台東的本野山,走入台灣杉森林時,所發生的一小段插曲。 百年人瑞、千年古樹,人要活過百年相當不易,但住在自然裡的樹,卻好似能稀鬆平常地歷經數百年的歲月流逝,樹木究竟有什麼特別的長壽秘訣?這幾年有些科學家提出新的發現,證實樹木的生長方式,比較能減少環境帶來的基因突變,進而減緩環境所導致的衰老現象;而有的研究則發現,有些樹種能在歷經數百年之後,仍舊保有宛若新生一般的分生組織,所以能持續且有活力的生長,絲毫沒有衰老的跡象。 樹木的年齡要怎麼計算呢? 說到計算樹齡,大家可能很快的就會想到「年輪」了吧!樹木在不同季節,有著不同的生長速率,所以會在枝幹內留下一圈一圈深淺不一的紋路,藉由讀取樹幹上的深淺紋路,就能推敲出樹木的年紀了。這個方法雖然很直覺,但也有一些限制,像是在一些四季氣候變化不明顯的地區,可能紋路就不會太明顯,另外還有一個很大的限制,就是必須得要取得樹幹的橫向切面,這就等於要把樹木攔腰切斷,所以只能用在已經過世的樹。 那除了計算樹木的年輪之外,還有什麼方法嗎? 有喔!另一種可以快速評估樹木年齡的方法是量測樹圍。先計算出同一地區、同一樹種的年平均生長量,在把量測到的樹寬(直徑)來除以年平均生長量,就可以算出這棵樹「大概」的年齡。不過這個計算方式,是假設這棵樹的一生,都在相同的氣候、環境、生長條件下,才能用這樣的方式來做推算,所以可以知道這樣的推算方式,無法真的很精確,但好處是不會傷害到樹,而且執行起來相對較為容易。 因為不同的計算方式都會有一些限制與誤差,所以樹齡學者在判定樹木的年齡時,常常會使用多種方法來做交叉比對,有些甚至採集樹木不同的部位來進行年齡判定,而現在較常使用的計算方式有「生長錐測量法」與「同位素碳14定年法」兩種方式。 簡單來說,生長錐測量法跟計算年輪很相似,是從樹幹上鑽取木芯,讀取木芯上的年輪來判定樹齡;而同位素碳14定年法,則是利用生物體內碳14跟碳12的比例來計算,碳14大約每5730年會剩下原本比例的一半,所以在生物不在跟大氣做氣體交換(過世)之後,碳14的比例就會不斷地下降,所以就能依照碳14的量來推估年齡。 但由於碳14定年法也只能用在已故生物上,所以若要用在估算活著樹木的年紀,往往就會需要搭配其他的證據或線索,像是從旁邊採集到的種子、斷枝條來計算年齡,再把種子或斷枝條的基因,與活樹的基因做比對,確認是否是同一棵樹。 現存最古老的樹有哪些? 這幾年我自己對觀察老樹有著很深的興趣,不同的樹種有著不同生存哲學,在祂們的身上,不只能看見一些歲月的故事,也總能看見一些古老的生活智慧,那堅定而下扎土地的根,看似讓樹只能固守在此,但從土地向上的樹幹與枝條,卻又能因應環境而呈現出多種樣貌與型態,也總是讓我為之讚嘆! 之後大家在安排旅行的時候,不妨將旅行地區的古樹作為一個停留點,去探索各地區的老樹,欣賞不同樹種與環境間的巧妙互動、欣賞這些創造生機的現存古老生物! 照片由陳韋宏拍攝於鎮西堡・巨木群 樹名:繩紋衫|日本柳杉 Cryptomeria japonica 地點:屋久島,日本 樹齡:2,170-7,200歲之間 樹名:國王的洛馬樹|塔斯馬尼亞洛馬樹 Lomatia tasmanica 地點:塔斯馬尼亞西南部,澳洲 樹齡:43,600歲之間 樹名:瑪土撒拉|大盆地刺果松 Pinus longaeva 地點:加州白山山脈,美國 樹齡:4,516歲 樹名:闍耶室利摩訶菩提樹|菩提樹 Ficus religiosa 地點:馬哈梅夫納,斯里蘭卡 樹齡:2,307歲 樹名:大雪松|黎巴嫩雪松 Cedrus libani 地點:安塔利亞,土耳其 樹齡:據說2,000歲 樹名:老吉克科樹|歐洲雲杉 Picea abies 地點:福盧山脈,瑞典 樹齡:9,550歲 樹名:曾祖父|智利柏 Fitzroya cupressoides 地點:阿爾塞科斯特羅國家公園,智利 樹齡:3,651歲 老樹的數據資料來源《那些活了很久很久的樹》 照片由陳韋宏拍攝於屋久島・繩紋衫2025/03/07

樹木特輯 #1|植入你心中的那棵樹

希達公主說:「根要紮在土壤裡,和風一起生存,和種子一起過冬,和鳥兒一起歌頌春天,不管你擁有多麽驚人的武器,不管你擁有多少可憐的機器人,只要離開土地就沒辦法生存。」——節錄《天空之城》導演|宮崎駿 (土に根をおろし、風とともに生きよう。種とともに冬を越え、鳥とともに春を歌おう。) 你知道植樹節跟國父有關嗎? 樹木有多重要?樹木不只能固土、涵養水源、提供其他生物所需的棲息空間,而樹木長到一定的大小,又能成為木材供給建築或生活所需的原料。除此之外,樹木的生長就能持續的吸碳、固碳,降低大氣中的二氧化碳量,減緩全球暖化的現象,也因此有很多人開始關注種樹這件事。 台灣植樹節訂在每年的3月12日,目前全世界已有超過50個國家,舉辦類似植樹節的活動或節日,像在日本訂有「綠之日」,讓人民思考如何與自然共生、感恩自然,並提高人民的環保意識,特定的地點還會有分送樹苗的活動;而在加拿大則有植樹週的活動,而不同地區時間還有差別,像是在安大略省是4月底的週五到5月的第一個週日,而愛德華王子島則是5月的第三個週五,不同地區有些不同。 可以發現因應氣候、地理條件、歷史脈絡的差異,各個國家舉辦植樹節的時間與形式,都有著很大的差異性,那我們最熟悉的台灣呢?你知道為什麼台灣的植樹節是訂在3月12日嗎? 3月12日是國父孫中山先生的逝世紀念日,而孫中山先生在世的時候,積極提倡植樹造林的重要,也在出任臨時總統時,隨即建組農林部門,在辭去總統職務後,依舊倡導要大規模的植樹,來解決水災的問題。之後也跟一些林務學家一起倡議、推動設立植樹節,並依民間習俗將植樹節訂在清明節,一直到孫中山先生的逝世三週年後,政府才將植樹節改為3月12日,以紀念孫中山先生的精神,以及他對植樹造林的重視。 瞭解植樹的重要與植樹節的由來後,我想來面對一下現實情況⋯⋯ 在我看來,現下的植樹活動常常淪為一種表演,不時會看到活動,辦在一些不合適的地點,種下一些不適合的樹種,而且在種植完之後,就再也沒有安排人去養護與管理,讓樹苗自己自生自滅。雖然植樹的活動很重要,但植樹並不是目的,最終的目的應該是造林、造園、綠化、減碳、固碳,所以如何讓種下去的樹苗都能茁壯生長才是重點。 樹木不像動物能自由移動,當被種下之後,就只能試著去適應環境,若是被種在無法應付的環境下,就只能等著樹勢變弱、衰退,最終一步步走向枯亡,所以種樹前最好能選擇合適樹木生長的環境,或是依照環境挑選適合的樹種,才能避免一次性植樹的活動發生。 適地適木,在合適的地點,種下合適的樹木,不僅能事半功倍,也才算是有對種下的樹苗負起我們的責任呀! *本篇文章圖片皆由Canva AI製作2025/02/10

蛇年特輯|識蛇一起過好年

昨天遇到一條蛇頓然起了一身雞皮疙瘩我的雞皮牠也吃吃完後便溜進了草叢不見——節錄〈昨日之蛇〉洛夫 蛇,是一種很特別的生物,在世界各地的傳說故事裡,都可以看到他的戲份,有時扮演邪惡、狡猾的一方,有時又扮演神聖、富貴的象徵,為什麼蛇會給人這麼多不同的感覺?我想一來是不同地區會遇到的蛇種不同,二來就是蛇的行為與行蹤真的很特別,給人一種難以捉模的感覺,所以才會如此地引人遐想吧~ 說實話,在還沒正式網羅蛇類的相關資料前,我對「蛇」的聯想有較多負面的印象,會有這樣的負面印象,或許也是因為常見的蛇成語、詞彙,以及相關的影視作品中,常用蛇來詮釋負面的意涵或作為反派角色的象徵,所以讓我在寫作之前便有種錯覺,認為「應該自古以來,蛇就一直被視作不祥的象徵吧!」但隨著收集到的資訊越來越多,才發現其實並不然呀! *特別感謝為此文章接受我們電訪請教的兩棲爬蟲類專家——阿傑(汪仁傑) 五感之內|蛇的感官 不同的生物之間,會因為身體大小、構造、活動方式、感官上的差異,而感知描繪出截然不同的世界樣貌。就像老鷹與葉鼻蝠,同樣都是會飛行的動物,但一個視力絕佳,另一個卻需依靠回聲定位來掌握環境,就算兩者生活在相同的空間中,想必所「感受」到的世界,也絕對是很不同的樣子。 我們人類是視覺的動物,所以下意識總會想知道,別的生物的視力如何?牠們主要是靠什麼來認識世界?阿傑想了一下回答說:「蛇喔,牠們的聽力不太好、眼睛也沒有很好,牠們算是嗅覺為主的生物。」這個具象且直接的回答,反而令我心中有無限的想像空間。 一個以嗅覺為主的生物,要如何用氣味建構出一個空間場域?而建構出來的又是一個麼樣的世界觀?這實在很新鮮也很難想像,但對我來說,那樣的世界肯定很特別! 為了能更深刻的認識「蛇」這種生物,這次的專題文章就讓我們就從五感出發,一起進入到蛇的世界吧! 嗅覺 既然說蛇是嗅覺為主的生物,我們就先從五感中的「嗅」感來瞭解看看吧!說到嗅覺一般人會想到的應該就是鼻子了,因為我們人類是用鼻子來呼吸與辨識氣味,但蛇的嗅覺產生方式跟我們人很不一樣,蛇雖然也有鼻孔,但是鼻孔的主要功能是做進出氣體用來呼吸,並不能辨別空氣中的氣味分子,哪蛇是如何辨別氣味的呢? 首先,牠會伸出分岔的舌頭,不斷地上下擺動,粘附附近空氣中的氣味分子,接著再把舌頭收回口腔,藉由犁鼻器來判斷舌頭附著到的氣味,藉此掌握附近環境的樣貌。蛇還因為太常需要將舌頭吐出來,還在上唇特化出一個能讓舌頭自由進出的小凹槽,讓牠不用張嘴就能伸出那長長的舌頭。 圖片來源:左terski (pixabay) /中 reptiles4all/右WikiImages (pixabay) 阿傑闢謠: 「電影裡,有時會出現蛇吐信伴隨著『嘶嘶聲』的橋段,但在真實的野外環境裡,蛇吐信的動作其實很安靜,我的印象裡,還沒有遇過吐信時會發出嘶嘶聲的蛇呢!」 視覺 「蛇類的視力落差其實很大」阿傑說道。一般來說,棲息在樹上的蛇類,視力通常會比一些住在洞穴裡的蛇好。由於多數蛇類的睫狀肌並不發達,所以在視覺對焦上,無法很清楚地將物體成像在視網膜上。 另外,跟眼睛有關比較有趣的,就是蛇類瞳孔的形狀。日行性的蛇瞳孔多半呈現圓形,而夜行性的蛇在白天時,瞳孔則看起來像是垂直的小隙縫,如同貓眼。而國外還有些蛇的瞳孔,是呈現橫向的隙縫,就像是羊眼或是章魚的眼睛一樣,非常的特別。 圖片來源:左milehightraveler (Getty Images Signature) /中 iSIRIPONG (Getty Images) /右monicadoallo (Getty Images) 聽覺 在阿傑口中聽力不太好的蛇,其實最主要的原因,就是因為牠沒有外耳孔、也沒有鼓膜,所以在生理的構造上,本來就對聲音的接收比較不敏感,而為了能提高對環境聲音的接收力,「蛇平常會把下顎腹貼平地面或是樹幹,就是為了讓這些震動更容易傳導到內耳。」阿傑說道。 圖片來源:左Passakorn_14 (Getty Images) /右gsagi (Getty Images) 蛇類能感受到的聲音頻率在200–500Hz,相較於人能聽見的音頻範圍而言,蛇能聽到的聲音較為低沉,一般認為蛇能聽見低頻的鼓聲,但聽不太到人說話的聲音。 雖然理論上如此,但阿傑還是分享了自己被蛇「聽見」的一次經驗,那一次他人在婆羅洲的森林裡,遠遠地看到一隻超漂亮的蛇,靜靜地趴在森林的地面上,他因為太興奮而大聲驚呼,沒想到就在驚呼的同時,蛇就像是聽到了他的聲音,而匆忙的溜走,這才讓阿傑意識到,自己發出的聲音被蛇給聽見了。 味覺 說到蛇的味覺,一般人可能會很直覺地認為,蛇的舌頭如此靈巧又如此長,味覺應該很敏銳吧!但是就如同上面介紹嗅覺時所說到的,牠的舌頭已經特化成沾附氣味的器官,在舌頭上並沒有味覺受器,加上蛇多半是用吞食,牠的舌頭也不太會像我們會與食物不斷地接觸、攪和,所以牠的舌頭其實嚐不出什麼味道,但這並不表示蛇就沒有味覺唷! 蛇類的研究學者,陸續在不同蛇類的口腔與皮膜中,都發現到一些味覺的感覺受器,代表雖然蛇吃獵物時都是用吞的,但還是可以感覺到每次所吞食的獵物,是否有合乎自己的胃口。 圖片來源:左1001slide (Getty Images Signature) / 中Mark Kostich (Getty Images Signature) /右 the4js (Getty…2024/11/29