2024/10/14

編輯者的自言自語|在數位時代健康成長(下篇)

在編輯這篇文稿時,我不時會想起多年以前,剛開始帶學生去探索山林與海洋的時候,那時身旁的朋友們常常會提問:「帶孩子們去體驗自然或有過自然經驗,對他們未來出社會有什麼幫助?為什麼不是讓學生多花一些時間在學科.或是一些出社會後會使用到的技能上?」 當時的我,其實不太能正面的回答這些問題,但看著從山林、海洋回來的孩子們,所成長變化出的神情與狀態裡,我知道些體驗與經歷,將會是他們面對未來重要的養分,而不知不覺間,也帶著這些提問,走過了十年⋯⋯ 這十年來有些體悟,也跟《在數位時代健康成長》裡所提到的「熟悉真實世界,是面對虛擬世界的基礎」有些不謀而合。孩子們在探索山林與海洋時,所獲得到的經驗與感受,是立體、直接、連續的,會成為他們面對多變未來時的應變能力與抗性,也可以讓他們長出該有的自信。 而不論是數位或是Ai時代的來臨,我想「真實世界」應該還是這一切的基礎,所以應該要必免讓孩子失去跟真實世界的連結,每每看到新聞裡,有些人為了追求虛擬世界裡的關注與流量,進而做出一些違反真實世界裡,該有的規範、倫理與道德的行為時,我都在想:「這是不是正反映出,人與真實世界的脫節呢?」 引用書中神經生物學家托伊赫特.諾特的一段話:「我們減少數位媒體對兒童的影響,同時讓兒童有許多身體活動的機會、親近大自然,並且教導他如何與真實事物互動,即是支持他的大腦發展。」 我想當我們把生而為人的「人」發展健全後,才能更好的去應對這個世界,包含一部份的虛擬數位世界吧!2024/10/11

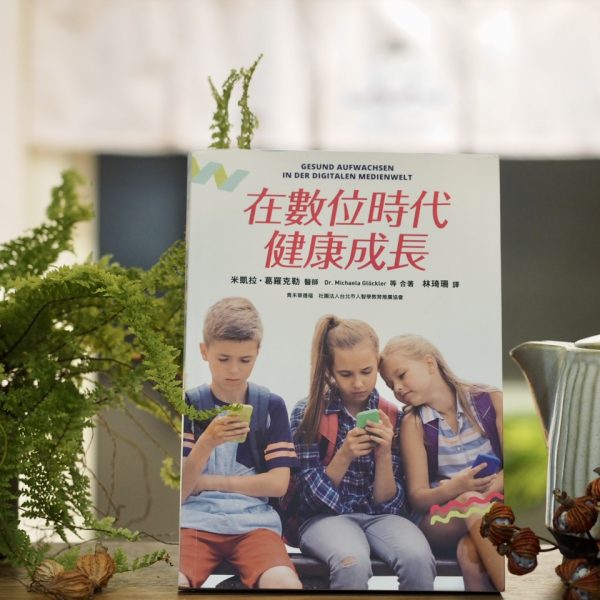

編輯者的自言自語|在數位時代健康成長(上篇)

在網路普及化之後,我們正式地進入到數位化的時代,但是我們有理解或學習過,如何與數位產品和平共處嗎? 數位化的資訊流通與便利,大大改變我們的生活型態,但每每看到有人使用平板/手機育兒大法時,不禁還是會讓我去思考,這樣的育兒方式真的沒有問題嗎? 我所擔心的不只是視力的發展,而是這些內容或是3C產品真的適合給孩子們來使用嗎?如果大多數的成年人,都沒辦法自律的使用這些3C產品,那麼讓孩子們這麼早就接觸這些物品,是不是會嚴重影響到他們身心的發展呢? 就在我姪女出生兩年多之後,我收到《在數位時代健康成長》的文字編輯邀約。當知道有這樣的外文書要被翻譯上市時,我真的是打從心裡地感到開心,我想這本書能提供我們更多的視角,來討論數位時代下的健康育兒方式。 這本書是由葛羅克勒醫師、徐伯納教授、薛勒博士合著,他們以法國心理學家蒂瑟宏的年齡發展階段作為基礎,將數位螢幕媒體對兒童發展的影響,依年齡分為:3歲以下、4-6歲、6-9歲、10-16歲來分章節介紹,而各章節除了提到數位媒體、螢幕媒體對兒童發展的影響之外,也提供不同年齡階段兒童,各別所需的媒體教育建議。 在書本的最後兩章,更提到使用數位媒體時的風險,以及可能會遇到的法律問題,讓大家用更嚴謹、嚴肅的態度,來看待使用數位媒體這件事。 火,可以用來烹煮食物,但也可能會燎原,我們並沒有因為火的燎原,而放棄用火。我想數位科技也會是如此,在我們知道他的威力與影響之後,就要學習如何避免被數位科技控制,進而左右了我們的生活。 自己或身旁正好有人在育兒,或是跟我一樣,對平板/手機育兒大法感到困惑與擔憂,也想要瞭解更多相關的資訊與知識,都很推薦去買這本書來看看唷!2024/06/24

氣候變遷會讓海流停止?

聽過全球暖化會讓冰山融化、海平面上升、北極熊熊無家可歸。但你知道這還可能導致「洋流」罷工嗎? 從地球的生命尺度來看,洋流確實曾經緩慢到幾乎停止。而在洋流停止的期間,地球的氣候環境又長成了什麼樣子呢? 點擊連結看全文 臺灣海洋教育中心第37期電子報的海洋科普單元 陳韋宏/繪 仙女木 Dryas octopetala 是一種薔薇科的開花植物,一般生長在寒冷的高緯度或是高山上,可說是分布於寒帶的植物,然而地質學家卻在低緯度的古老地質中,發現到仙女木的花粉與化石,間接印證了當時地球的氣候,絕對是比現在寒冷許多。除了有生物的證據之外,地質學家在分析全球各地採集到的冰芯、沈積物、石筍等,這類能保留古氣候資訊的材料後,也證實在這段時間(約12,800年前至11,600年前),全球氣溫確實處於異常的低溫狀態。2024/05/08

癮君子

一條成癮的路,不知什麼時候開始的。 有山、有海、有深谷。蜿蜒曲折時,昰潺潺溪水相伴。 多麼慶幸住在大山大水的花蓮,否則我們不會輕而易舉就來峽谷裡短居,不會見證峽谷裡春夏秋冬、朝朝暮暮有這麼多種風情。一月初的冷冬,起床是清晨五點,天地一片闃黑,不想即刻就出帳篷,就這麼眼睜睜、百無聊賴地發呆,把頭腦放空,全然把自己交給這片山谷,不思考下一步要做什麼、不急於追求意義,想起過往高山縱走的日子,有些片刻就是這樣的,一片混沌、又全然清醒,因為靈魂也需要靜默不動。 再次忍不住為日光歌頌,只有陽光能令萬事萬物具體鮮明地存在,並且和諧共生。和小糖在平台上伸展身體,夜裡的緊窒遠遠地退去了,水原來是碧綠色的啊,石塊堆疊間,有青草與紅葉,其上綠樹橫生,抬頭望,還能看見延平林道的舊索道,人文與自然交雜,是不發一語的歷史。那是奇萊東稜最後一段,多年前曾說要走一趟的。深紫色的鳥在木欄上跳躍,輕輕巧巧。有樹根沒入石塊,不屈不撓的生命力嵌入岩脈,依舊生成一株蒼勁的樹。 回程是漸次開闊的峽谷,小糖在後座嚷嚷著好漂亮好漂亮啊!你在層層疊疊的山壁與山壁間轉彎又轉彎,下方是大辣辣奔騰的立霧溪,大理岩有流水侵蝕與地殼運動的痕跡。自慈母橋到燕子口,曲折迂迴的山路,我努力壓抑不時向上仰望的頭顱,車子騎得好慢,隨隨便便一瞥眼,都忍不住讚嘆,真的是鬼斧神工、壁立千仞,再來一百次也一樣。陽光慢慢穿進來,山谷一點一點發光了。我們穿過一個又一個的山洞,時光在古今間閃爍,你還看得到當年老榮民拿著斧頭開鑿挖洞的痕跡,那是多少人命才換來的一條東西橫貫公路,你嘆息,除了對山光水色,還有先民的努力。幾番歲月輪轉,紀念榮民的長春祠倒了又再建。穿越新隧道時,我愣愣想著,這時代已無須再以斧頭開鑿山洞了,我們有足夠的技術闢寬道路拓建新隧道,新隧道乾淨又完整,沒有太多與自然博鬥的痕跡,終於成就人民的安全,可為什麼,路愈挖愈裡面,幾乎是,在山的肚裡穿孔了……穿出九曲洞旁長達一點二公里的新隧道,最後停在九曲洞口──從前的舊路,後改為人行觀賞道,如今洞口幾乎被落石填滿,卻是走也走不進去了。「從前這是我最喜歡的地方。」小糖悠悠地說。是天地不仁,還是人萬不該與天爭鋒? 這塊台灣地質史上最古老的大理岩層,是立霧溪恆久不間斷地切割,山與水相戀了千萬年,才有太魯閣。需要被提醒、需要被填補,需要山裡的空曠清幽來安撫,日復一日埋頭於生活瑣碎與忙碌工作的我們才會感到平靜,因為紛亂的現實也需要被流放。 一條成癮的路,屢試不爽、難以戒除。 photo by 劉崇鳳 (節錄於2013/03/24更生日報四方文學副刊)2024/05/05

感謝名單

(一) 她朗誦一連串的感謝名單給我聽,有天空、石頭、小鳥、樹以及瀑布……每次說到感動的地方,她都埋頭遍尋卻找不到喜歡的語彙。 「妳很少在鄉下生活這麼長一段時間喔?」我笑著。 城市小孩點點頭,很輕很輕。 「大自然真的好慷慨喔!從不吝惜把自己完全地拋出來。」她抬頭,突然這麼說。像發現新大陸一樣驚喜。 (二) 白天剛剛走完錐麓古道,在古道出口,我轉頭和她說,今晚想住在山裡。傻傻我們騎長長的路回家,拿了帳篷,又騎長長的路回到太魯閣。 已經天黑了。 峽谷的稜線在黑色的天幕裡清晰可見,立霧溪水在其間嘩啦啦嘩啦啦地,挾持無數旅行的細沙、石頭、浮游的生命和飄下的落葉……同我們一起奔騰,闃黑的夜裡,後座的我不知為何,開始唱起歌來。 夜風撲面,仰頭便見星星成群,怔怔地看著自己,坐在後座的我把手張開,生生不息的風──原來有這麼多風啊!我們被山谷包起來了,夏天的山谷很涼,我愈唱愈大聲,那股衝出來的自在,快要和峽谷一樣大了,歌聲隨著山路蜿蜒,頭髮和皮膚也一起高聲歌唱。 用山裡的空氣洗澡,髮絲上有風的尾巴。歌聲在山谷裡迴轉,仰望太魯閣的一瞬失去了準度,「啊」了一聲,一片烏黑的大石壁驀地向自己壓來,轉彎後卻又悄然退去。夏夜的山很安靜,失去光我看不清山的肌理,沒有綠色之後,心裡的綠色才跑出來。我睜大雙眼,在一點點的速度裡呼吸,用黑色膜拜天地,默聲瞻仰日光與顏色。 沒有燕子,看不見翅膀,周遭巨大的山壁領我們飛翔,星星降落在肩上。 我們搭起帳篷,倚在營地的亭子邊側望著,樹枝向山壁的方向伸展,上頭有小花苞,像是睡著了似的,在山裡靜靜蜷曲身子。下頭有溪水潺潺,淅瀝瀝地輕輕把帳篷托起來。 何以如此安靜,自己也說不清楚。 那時我才知道,兩層樓老國宅的夏天、緊迫追隨的行事曆,屬於另一個國度。 而山裡,山裡還有人。月亮掉下來的時候,沒有聲音。 (三) 「真的好慷慨喔!從不吝惜把自己完全地拋出來。」她抬頭,突然這麼說。 像發現新大陸一樣驚喜。 花開又花落、草除了又生、樹枝聽憑人們修剪,吝惜的是我們,是我們小氣地少有把自己完全拋出去的時刻。 我也抬起頭,看著她的眼,想起太魯閣狹谷,這我今夏的感謝名單。 photo by 劉崇鳳 (節錄改編於2011/01/10│聯合報副刊)2024/05/01

力量之地——有風有土有陽光雨水

太魯閣的山派有一處心所嚮往的聖地,那是阿銓口中的力量之地。 將車子暫放後,背上沈重的背包,走往深山密林,直接是一個抖下坡,鞋子彷彿裝上了輪子,在森林中滑著,前方突然一陣稍動,巨大的鹿角壯碩的身軀,是山獸,山上的牛,相遇是天時地利人和,凝視是你和我的願意,悠然自得的共在是共振的頻率和穩定的內在,靈魂的相望是刻骨銘心。 photo by 小木 翻過幾個山頭,堆疊的駁坎在陡峭山坡上數不盡一層又一層,巨無霸的石頭一顆顆組成美麗的石壁,無法想像在那個沒有機械的深山裏,人們的力量有多麼龐大,人們的智慧有多麼深厚,走進這片土地,一種無盡的欽佩,一種無限的感謝,感知古老的力量注入內在一份謙卑。 下切到河階地,望過去,陽光、風、溪流、土地、樹木、石頭,那是滋養著萬物的一切,他在這裡,造物主從沒有吝嗇過,他全然的給予生命的所需。 岩壁上掉落石頭吸引了我們的目光,那是一隻生命力強大飛簷走壁的長鬃山羊。 往溪水撲通一躍而下,一股清澈的流水貫穿至頭的頂部,冰冷的清明的將生命重新洗滌,甦醒,萬物之物的我,存在只有一的自然中,無差異 、無分別。 在這土地成長茁壯,感知的是無限的生命力量,生與死的日常中,皆是飽滿的能量,空氣是循環的,水是流動的,陽光雨水從不停止,生生不息⋯⋯ photo by 小木2024/05/01

在石頭的節理與水的波紋裡找尋記憶的軌跡

大學因為就讀花蓮的學校,有了地利之便可以經常接近花蓮的山、水、還有海。從一開始騎著腳踏車到處跑,後來有了機車之後,能夠觸及的範圍也隨著擴大。太魯閣的名字在小學時就早已耳聞,高中時畢業旅行短暫的在砂卡礑與九曲洞遇見,大學待在花蓮時,每一次與同學朋友的出遊、每一次的日出與夜觀,太魯閣的輪廓也隱隱約約的在記憶裡浮現。 沿著長長寬寬的台9線一路往北, 左側是高高聳立的山, 右邊遠遠看去是太平洋, 然後穿過紅色的牌坊, 進入幽深的峽谷。 photo by 阿銓 嗯,有許多的記憶片段是這樣開始的。 一次又一次的探訪,一點一點的慢慢認識,也產生了好多的故事與回憶。 第一次在學校過寒假,沒有在放假後就回家,跟著球隊一起練球,帶著痠痛的身體騎車到溪邊的溫泉,在水聲震耳的溪邊看著峽谷中的天空,在暖暖的水裡釋放累積的乳酸。與同學們在夜色裡,沿著漆黑的步道或產業道路,點著頭燈或手電筒安靜走著,專注仔細地聽著、看著。偶而出現在黑暗中的眼睛反光或是傳來的鳴叫聲把我們從寧靜中拉出來。 在某一次的對話裡,聽到了一個地名——「那裡動物很多」。 開始默默地搜集資料,規劃造訪的行程。離開交通工具可達的地方,換成雙腳繼續前進,從流籠頭出發,穿過隧道,走在峽谷旁邊,經過清澈與混濁溪水上的吊橋。爬到了峽谷上方,一個開闊的平台上散布著幾棟房子與教堂。從芒草叢裡冒出帶著小獠牙的野獸。在炙熱的太陽下,跳進了藍綠色的溪水裡。 photo by 阿銓 大學畢業,離開花蓮,進入研究室。因為動物調查的機緣再度有機會回到太魯閣。在調查的過程中,大部分的時候是離開交通工具可及的地方,跟著動物與部落長輩的腳印進入太魯閣,在這段期間以不同的視角來與記憶裡的太魯閣重新交會。 追尋水鹿的歲月裡,跟著發報器傳來的「嘟~嘟~」聲找尋牠的蹤跡,隨著牠的移動而翻山越嶺。循著牠曾走過的路,看見牠看的景色。看著葉子由綠轉黃,看著鹿茸成長茁壯。跟著動物走的路,離開人走的路。路與路之間串成了交錯複雜有如葉脈般的網絡,也將古今跨越時空的連結再一起。跟著水鹿的路徑,從我們的帳篷,經過了日據時代的駐在所,也到了更久之前太魯閣族人的舊部落。 動物的蹤跡引領著,一次又一次的走進太魯閣的山,山林也在自已的生命歷程裡持續不斷地變化著。某次颱風之後,曾經的吊橋只剩一半,印象中的流籠頭消失了,像明信片般的堰塞湖潰堤了。新的記憶不斷的累積與堆疊,曾經的記憶慢慢地安放在回憶的湖中,感謝所有的發生與陪伴。 photo by 阿銓2024/05/01

花蓮的氣味

長大後,偶然在嘉義的山間,聞到我記憶中的「花蓮」氣味,我才知道,原來在我記憶中的花蓮味,是那股檳榔花散佈在空氣中的氣息。 對花蓮的情感,很難用三言兩語說清⋯⋯兒少時期,每逢過節或是寒暑假時,總是會回花蓮探望年邁的爺爺,讓在台北長大的我,卻給花蓮背負著我那微妙的鄉愁。 說到太魯閣的記憶,我第一個想到的畫面,是從火車上撇見的清水斷崖,以及在立霧溪河口看見的峽谷地形,對於兒少時期的我而言,那可是限定版的火車美景,雖然只有短短的數秒畫面,但卻也足以讓人印象深刻,同時也預告著花蓮車站即將到來。 隨著年紀漸漸增長,對太魯閣探訪也漸增,在東西橫貫公路的牌坊下,早已留下家人、同學、朋友的合影,而砂卡噹、燕子口、九曲洞,高中夏日的青春記憶,畫面裡是雨水、是汗水、是無盡的笑聲。 在好友的引路下,也曾負重前往得卡倫步道上方的同禮古道,吃著朋友精心準備的蘋果配起司,看著大禮部落裡莊重而寧靜的教堂,住在大同部落前的老頭目達道爺爺,是隱世而居的部落長者,還會遵循著古老老的智慧,拿取著山上的木頭,展顯出內斂而謙卑的氣息⋯⋯ 那些人與空間編織出來的回憶,不知何年何月才能在現地再見,我反芻了這些美麗的記憶碎片,獻上了我無盡的感激、我無盡的掛念、我無盡的祝福。在自然裡,我們永遠在學習,學習如何尊重、如何相處。期待未來再相見,也乞求所有人都平安順遂。 photo by 陳韋宏2024/05/01